一、误区:指纹识别并非万能

许多人认为“每个人都有指纹”是铁律,甚至将指纹视为身份认证的绝对保障。然而现实中,全球有数万人因先天或后天原因出现“无指纹”现象。美国FBI数据库显示,仅2019年就有超过5000例指纹无法识别的案件记录,其中约30%属于永久性指纹缺失。这引出一个关键问题:为什么没有指纹的情况并不罕见?

大众常见的误区在于:

1. 误以为指纹终身不变(实际受外伤、疾病影响可能消失)

2. 忽视基因缺陷导致的无指纹症(如全球仅记录100余例的“移民延迟病”)

3. 高估指纹识别技术可靠性(湿度、油污可导致20%的识别失败率)

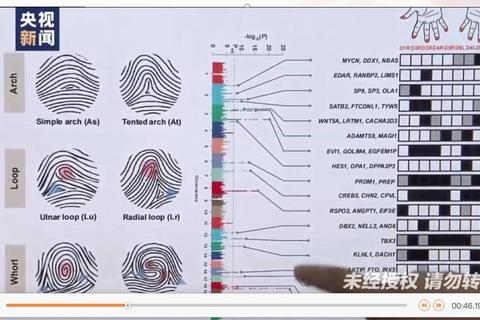

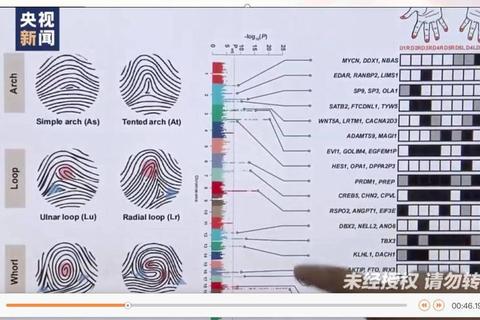

二、先天疾病:无法改变的基因缺陷

为什么没有指纹的答案中,最罕见却最值得关注的是基因突变。例如:

这类案例证明,基因缺陷导致的指纹缺失虽概率极低(约0.001%),但彻底改变了患者的生活——他们必须依赖虹膜扫描或静脉识别等替代技术。

三、职业损伤:被“磨平”的身份标识

从事体力劳动或化学相关工作的人群,指纹磨损率高达普通人的17倍。例如:

更极端的案例来自钢琴家:英国《自然》杂志曾报道,连续演奏8小时以上会导致指尖血液循环受阻,指纹清晰度下降40%。

四、技术替代:无指纹者的生存指南

对于为什么没有指纹的人群,现代技术提供了3种解决方案:

1. 静脉识别技术

日本三菱银行自2018年启用手掌静脉ATM,识别错误率仅0.0001%。其原理是通过近红外线捕捉血红蛋白吸光特征,完全不受表皮状态影响。

2. 行为特征认证

微软开发的打字节奏分析系统,能根据敲击键盘的力度间隔(精确到0.01秒)验证身份。实验数据显示,其准确率可达99.3%。

3. DNA表皮标记

瑞士洛桑联邦理工学院研发的“分子纹身”,通过在真皮层植入荧光纳米颗粒形成可识别图案。动物试验中,该标记在皮肤再生后仍保持完整。

五、接纳生物特征的多样性

为什么没有指纹的本质,是生物特征多样性的客观体现。数据显示,全球至少有0.05%的人口因各种原因无法使用指纹识别。这要求社会在技术研发和法律制定中更具包容性——例如欧盟《通用数据保护条例》已明确将虹膜、声纹等列为法定认证方式。

未来的身份验证系统必将走向多模态融合:美国NIST建议采用“指纹+人脸+心跳”三重认证,将错误拒绝率从2.1%降至0.03%。当技术进步与个体差异达成平衡时,“无指纹”将不再是困扰,而是人类独特性的又一注脚。