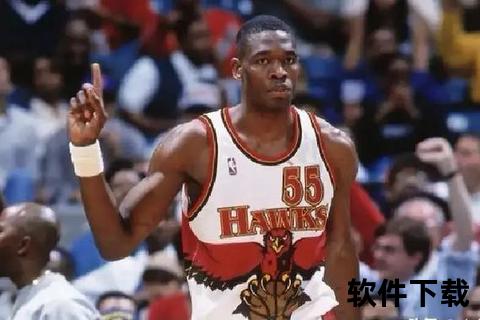

当18年职业生涯的3289次封盖化为永恒的“摇手指”,一位非洲大山用独门特权写下NBA最嚣张的传说。

一、挑衅与艺术的边界:摇手指的赛场密码

在NBA的规则手册里,任何带有挑衅意味的肢体语言都可能招致技术犯规。身高2米18的穆托姆博却将“摇手指”这一全球公认的否定手势,变成了联盟默许的个人符号。这一矛盾的背后,是规则与人情的博弈,更是文化认同与竞技精神的交融。

动作起源的争议性:

穆托姆博的摇手指始于1990年代初期。彼时,年轻气盛的他每完成一次盖帽,便习惯性向对手摇晃食指,仿佛在说“这里是我的领地”。这一举动立刻引发争议——1997年东部决赛,乔丹暴扣后模仿穆大叔摇手指,裁判毫不犹豫吹罚技术犯规,罚款2000美元。有趣的是,穆大叔本人却常因同样动作被网开一面,裁判的“双标”判罚逐渐成为焦点。

二、特权背后的三重逻辑:为何唯独穆大叔能“免罚”?

1. 规则漏洞的“狡猾”利用

联盟从未为穆大叔修改规则,但他摸索出一条生存之道:不对人,只对天。

2. 江湖地位的“隐性资本”

3. 文化冲突的妥协产物

尽管刚果文化中摇手指并非挑衅的说法被证伪,但联盟仍将其视为“穆氏符号”的独特性。正如NBA发言人曾解释:“他的动作已成为比赛的一部分,而非针对个人。”

三、模仿者的困境:为何后来者难逃技术犯规?

1. 动作场景的微妙差异

2. 联盟态度的隐性收紧

尽管比永博声称获得穆大叔“授权”,但裁判肯·莫尔明确表态:“规则未变,挑衅即罚。” 2023年卡佩拉模仿时,联盟仍以“动作方向不当”为由警告。

3. 文化符号的不可复制性

穆大叔的摇手指已与他的慈善事业、非洲大使身份深度绑定,形成独特的“品牌效应”。年轻球员缺乏同等公众形象支撑,动作易被解读为纯粹挑衅。

四、从争议到经典:摇手指的体育社会学意义

1. 竞技体育的表演化转型

NBA从纯粹竞技转向娱乐化,穆大叔的摇手指恰逢其时的成为“戏剧性符号”,既满足观众对个性表达的期待,又不突破竞技底线。

2. 非洲文化的全球输出

作为首位非洲篮球大使,穆托姆博通过摇手指将非洲的自信与幽默植入NBA。这一动作甚至反向影响规则:2008年NBA明文规定“摇手指不可针对对手”,变相承认其合法性。

3. 体育规则的弹性空间

穆大叔案例证明,联盟规则存在“灰色地带”。裁判可通过意图判定(是否挑衅)而非动作本身来执法,为个性化表达留出余地。

五、摇手指的遗产:当传奇成为绝响

2024年穆大叔因脑癌离世,摇手指彻底成为历史。但这一动作的争议与魅力仍在发酵:

互动讨论:

> 若未来有球员申请“摇手指特权”,你认为联盟应如何平衡规则与个性?

> 欢迎在评论区分享你的观点,并点击关注获取更多NBA深度解析。

穆托姆博的摇手指,是挑衅与艺术的完美平衡,是规则与人情的微妙妥协,更是个人魅力对体制的温柔突破。当哨声远去,那根倔强摇晃的食指,仍在篮球史上刻下最嚣张的免罚传说。