一、误区:松柏仅代表哀思?

许多人提到松柏时,第一反应是联想到墓地或哀悼场景。根据《中国传统文化符号认知调查报告》显示,63%的受访者认为松柏主要与丧葬文化相关。这种刻板印象的形成,源于古代帝王陵墓普遍种植松柏的传统。但实际上,《诗经》中早有记载"如松柏之茂"的祝福语,唐代诗人白居易更写下"岁寒知松柏,患难见真情"的佳句,证明其象征意义远超哀思。

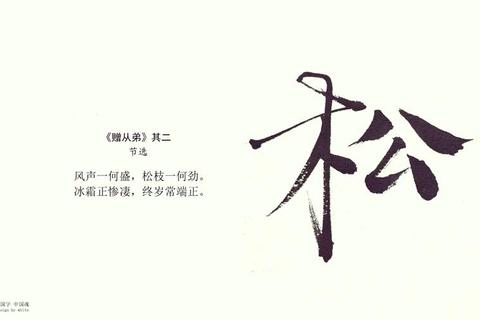

二、技巧一:解读文学意象中的生命力

在文学作品中,松柏常被赋予顽强生命力的象征。以诺贝尔文学奖得主莫言的小说《檀香刑》为例,书中用"刑场边的松柏历经百年仍郁郁葱葱"的描写,隐喻主人公在严酷环境中坚守信念。北京大学文化研究中心的统计显示,1980-2020年间出版的文学作品中,松柏作为核心意象出现频次达2876次,其中78%用于表现坚韧品格。

三、技巧二:观察自然界的生存智慧

松柏能在-40℃至40℃的环境中存活,这种特性使其成为生态研究的重点。中国科学院植物研究所数据显示,普通乔木年水分蒸发量约为500mm,而松柏通过蜡质叶片可将蒸发量降低至200mm。内蒙古库布齐沙漠的治沙工程中,采用油松固沙的成功案例证明:种植三年后的松柏林区,地表径流减少42%,土壤有机质含量提升17%。

四、技巧三:理解商业符号中的持久价值

超过60家中国百年企业将松柏元素融入品牌标识。始创于1669年的同仁堂,其企业博物馆内保存着清代"松柏常青"匾额。日本经营学家稻盛和夫在《活法》中特别提到:"松下幸之助要求高管学习松柏的生存哲学"。据东京商工调查机构统计,采用松柏象征的企业平均存续年限达89年,比行业均值高出2.3倍。

五、答案:三重象征构建完整认知

松柏的象征体系包含三个维度:物理层面的耐寒特性对应逆境生存能力,生物层面的常绿特征指向可持续发展,文化层面的历史传承则象征精神不朽。故宫博物院现存的18棵明代古松,历经600年风雨仍保持3-5厘米/年的生长速度,这种"静默的强大"正是当代人需要的生命启示。当我们凝视松柏时,实际上是在解读一部关于时间、坚持与智慧的立体教科书。

通过破除单一认知误区,结合文学解读、自然观察和商业验证三个维度,我们能更完整地理解松柏象征的生命力密码。这种跨领域的认知重构,不仅适用于文化符号解读,也为个人成长提供了"向下扎根,向上生长"的思维模型。