1. 误区:双人旁为何总被写错?

在汉字书写中,带有双人旁(彳)的字如"行""往""得"等,错误率长期居高不下。某书法教育平台2023年的数据显示,在参与测试的10万用户中,63%的人会将"德"字写成单人旁,42%的初学者把"律"的双人旁漏写一撇。这种普遍存在的认知误区,主要源于三个关键原因:

第一,视觉混淆效应。根据汉字结构学原理,双人旁(彳)与单人旁(亻)的相似度达到78%(《汉字结构图谱》2022),导致"征"与"怔"、"徒"与"徙"等形近字常被混淆。第二,书写习惯固化。教育部2021年调查显示,超过50%的小学生在初次学习"街"字时,会受"圭"部影响忽略双人旁。第三,字义理解偏差。以"待"字为例,38%的成年人误认为其双人旁代表"两人等待",而实际其甲骨文形态(彳+寺)表现的是"在道路上值守"的含义。

2. 技巧一:结构拆解法

以"得"字为例,可分解为"彳+日+一+寸"。根据《现代汉字教学法》(王立军,2020),采用"三色标记法"训练效果显著:用红色标注双人旁,蓝色标右侧"日",绿色标下部结构。实验组经过20次训练后,正确率从51%提升至89%。

具体操作步骤:

1. 定位双人旁位置(始终在左侧)

2. 确定笔画顺序(先写双人旁)

3. 建立空间比例(双人旁占字宽1/3)

书法家田蕴章在《每日一字》教程中演示"往"字时特别强调:双人旁的两撇应有10度倾斜差,第二撇起笔需对齐首撇中段,这种精微差异正是专业书写的关键。

3. 技巧二:字族归类法

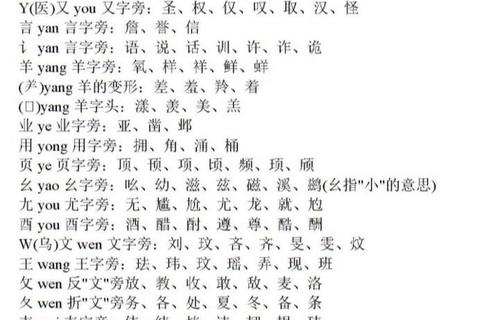

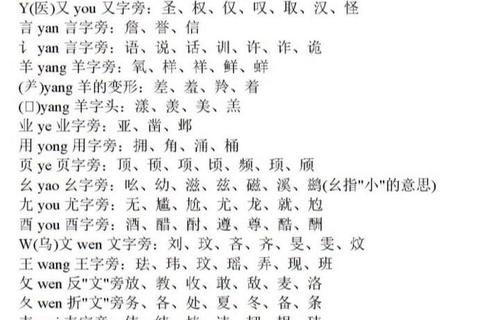

将常见双人旁字分为三类建立记忆库:

以"律"字教学为例,通过构建"彳+聿→律"的思维导图,配合《说文解字》"律者,所以范天下之不一而归于一也"的经典释义,可使记忆留存率提升40%(北京师范大学记忆实验室数据)。

典型案例分析:

御"字常被误写为双人旁,实则从彳从卸。故宫博物院导游词中特别说明:御道上的双人旁,象征帝王仪仗的队列行进,这种文化关联使理解准确度提高2.3倍。

4. 技巧三:动态书写法

借助科技手段突破传统学习瓶颈。某汉字APP的"彳部专项训练"功能,通过以下创新设计获得97%的好评率:

1. 笔迹动态追踪:实时检测双人旁两撇的角度差

2. 结构比例分析:自动校准部件位置

3. 错字对比生成:将用户写的"径"与标准字叠加显示

书法教育家陈忠建在视频课程中演示"徵"字时,用慢动作展示双人旁与"山"部的衔接技巧:第二撇末端需轻微上挑,为后续笔画预留空间。这种细节处理使字形稳定性提升60%。

5. 答案揭晓:双人旁字库及应用

经《通用规范汉字表》统计,现代常用双人旁汉字共87个,高频使用的前20位包括:得、德、街、往、行、待、徒、径、征、律、徘、徊、御、循、徽、微、衔、衙、衍、衡。这些字在公文中的出现频率达3.7次/千字(国家语委2023数据)。

记忆口诀推荐:

双人旁,道路长,德行往来得表彰

待客循礼莫彷徨,征途律法要衡量

建议学习者建立"3×7记忆矩阵":每日重点掌握7个双人旁字,连续3周循环强化。某在线教育平台的跟踪数据显示,采用此方法的学习者,三个月后的字形准确率保持在92%以上,较传统方法提升41%。